知覚過敏は歯医者に行くべき?受診の目安と治療の流れ

はじめに

冷たい飲み物を飲んだとき、“キーン”と感じたことはありませんか?

それはもしかすると 知覚過敏 の症状かもしれません。

このページでは、知覚過敏の原因・症状・対策・受診のタイミングをわかりやすくご案内します。

知覚過敏とは何か?

「知覚過敏」とは、虫歯など明らかな歯の異常がないにもかかわらず、冷たい・熱い・酸っぱい・甘い刺激などが歯に伝わって痛みを感じる現象を指します。

通常、症状は一過性で、刺激が去れば痛みも消えるのが特徴です。

症状が強い場合には、飲食や歯磨きそのものに支障をきたすことがあります。

象牙質(ぞうげしつ)の構造と役割

歯は外側から順に以下のような構造になっています。

エナメル質:歯の最外層にある硬い組織。体の中で最も硬く、内部を守る「鎧」のような役割を果たします。

象牙質:エナメル質の下にある層。エナメル質よりも柔らかく、内部には非常に細い管(象牙細管)が無数に走っています。

歯髄:歯の中心にある神経や血管の集まり。痛みや温度などの刺激を感じ取る部分です。

象牙質には、歯の外側から歯髄までつながる微細な管=象牙細管が存在します。

健康な歯では象牙質がエナメル質や歯肉によって守られていますが、さまざまな要因でこれらが失われると、象牙質がむき出しになります。

象牙質がむき出しになると、象牙細管から刺激が歯髄神経に伝わることで「痛み」を感じます。

発生部位・好発部位

知覚過敏は主に、歯と歯ぐきの境界部分(歯頸部)や歯根部(歯ぐきが下がって露出した象牙質)に起こることが多いです。

これは、エナメル質で覆われていない部分が刺激を受けやすいためです。

起きやすい背景・原因

知覚過敏が起こりやすくなる原因として、以下のような要因があります。

- 歯肉退縮・歯ぐきの後退:加齢、歯周病、過度のブラッシングなどで歯茎が下がると、象牙質が露出しやすくなります。

- 強いブラッシング:硬めのブラシやゴシゴシと磨く習慣が象牙質をすり減らすことがあります。

- 酸性飲食物・飲料:炭酸飲料や柑橘系など、酸性度の高い飲食物はエナメル質を侵食しやすく、知覚過敏を助長する可能性があります。

- 歯ぎしり・食いしばり(ブラキシズム):歯に大きな力がかかると、象牙質が傷ついたりクラック(ひび)が入りやすくなります

- ホワイトニング・漂白処置:歯を白くする処置が、象牙質に刺激を与え、知覚過敏的な症状を一時的に引き起こすことがあります。

知覚過敏のセルフチェックと見きわめ

自宅である程度チェックできるポイントをご紹介します。ただし、以下のみで自診・自己判断は避け、異変があれば早めに歯科を受診することが大切です。

| チェック項目 | 知覚過敏で起こる 可能性のある症状 | 虫歯で起こる 可能性のある症状 |

|---|---|---|

| 冷水痛 | 冷たい飲み物を口にすると歯がしみる | 冷たい飲み物を口にすると歯がしみる |

| 打診痛 | 歯を叩いても痛くない | 歯を叩くと響くように痛い |

| 温熱痛 | 熱いもので歯がしみる | 熱いもので歯がしみる |

| 持続性 | 痛みは一時的 | 痛みが持続する、慢性的に痛い |

もし以下のような状況があれば、知覚過敏以外の疾患(例:虫歯、歯髄炎など)も考慮する必要があります。

- 痛みが持続して消えない

- 歯に穴やひび割れなど変化が見られる

- 歯ぐきが腫れている、出血がある

- 叩くと響く

日常でできる予防・軽減法

知覚過敏を軽くしたり、進行を抑えたりするためには、日常ケアが非常に重要です。以下の対策をぜひ取り入れてみてください。

優しくブラッシング

- 歯ブラシは 柔らかめのものを選ぶ

- 歯ブラシは ペンを持つような握り方 をして、無駄な力を入れない

- 小刻みにゆっくり動かす 磨き方にする

- ブラシを大きく動かしたり、ゴシゴシ強くこすったりしない

歯磨剤・知覚過敏対応製品の選択

- 知覚過敏抑制成分(例:乳酸アルミニウム、硝酸カリウムなど)を含む薬用歯磨剤を選ぶ

- フッ素配合の製品も、歯の抵抗力を高める助けになります

食習慣・飲食習慣の工夫

- 酸性飲料・食品(炭酸、果物ジュース、柑橘類など)は、控えめにする

- 酸性飲料を飲んだあとには 水で口をすすぐ

- 強いアルコールや刺激物の接触を避ける

ストレス・歯ぎしり対策

- 就寝時の マウスピース装着(症状が強い場合歯科で作成)

噛み合わせが変わってしまう可能性もあるため、マウスピースを使用する場合は歯科での定期健診を受けましょう。 - ストレス軽減のためのリラックス法(軽い運動・ストレッチ・入浴など)

- 噛みしめ習慣の自覚とコントロール(無意識に強く噛まないよう注意)

歯と歯が接する時間は、食事や会話中などを合わせて1日20分程度と言われていることをご存知でしょうか?それ以外の時間は上下の歯は接していないはずです。しかし、PC作業やスマートフォンの普及により、歯を食いしばっている人が増えています。無意識のうちに噛みしめていることを自覚することが重要です。よく目に入る場所(パソコンやデスク、冷蔵庫など)にポストイットやメモを貼っておき、そのポストイットやメモを目にするたびに食いしばっていないか確認してみてください。食いしばっていたら深呼吸をしながら歯と歯を離しましょう。即効性はありませんが、意識するだけで改善できる可能性のある方法です。

歯科での処置・治療方法

セルフケアだけでは改善が難しい場合、歯科で以下のような処置を受けることがあります。ただし、以下はあくまで 一般的な情報提供 であり、個々の診療は医師の診断と説明に基づきます。

フッ素イオン導入

フッ素イオン導入とは、微弱な電流を使ってフッ素をイオン化し、通常よりも歯の内部に浸透させる方法です。単に歯の表面に塗るだけのフッ素塗布に比べて、歯の深部まで効率的に届くのが大きな特徴です。これにより、冷たいものや歯ブラシでしみる「知覚過敏」の症状を和らげる作用があります。フッ素が象牙質の小さな管を塞ぎ、刺激が神経に伝わりにくくなるからです。

コーティング・塗布治療

露出している象牙質部分に、知覚過敏抑制薬剤やコーティング材を塗布し、刺激を遮断・軽減する方法があります。

この方法は比較的簡便で、即時性が期待できることがあります。

レジンの充填

象牙質の露出部分に、歯と同系色のレジン(樹脂)を充填して刺激を遮断する処置が選択されることがあります。

レーザー処置

歯科用レーザーを用いて、象牙質表面を変化させ、知覚過敏の感受性を下げる処置を行うことがあります。

噛み合わせ調整

歯ぎしりや咬合の不調が原因となっている場合、咬合調整や歯の一部をわずかに削るなどして過度な力を軽減します。

神経処置(最終手段)

極端に痛みが強く、他の処置で改善が見込めない場合、歯の神経(歯髄)を除く治療(抜髄など)を行うことがあります。ただしこれは最終的な選択肢です。

どのようなタイミングで受診すべきか

知覚過敏が以下のようなパターンであれば、早期受診をおすすめします。

- 症状が 1週間以上続く

- 冷水痛・温熱痛が 頻繁に起こる

- 痛みが強いため 日常の飲食や睡眠に支障がある

- 歯ぐきの腫れ・出血・膿など、歯周病・虫歯など別の病変が疑われる変化がある

- 過去に治療した歯の修復物(詰め物・クラウンなど)の周囲からしみ始めた

受診時には、いつから症状が出たか、発症頻度、どの刺激で痛むか、日常習慣(飲食・歯磨き・歯ぎしりなど)について、できるだけ詳しく医師に伝えると診断がスムーズになります。

まとめ

知覚過敏は、冷水や刺激で“しみる”不快な症状ですが、早めに対応すれば軽減や改善が見込めることが多い症状です。

日々のブラッシング法や飲食習慣を見直すことで症状を和らげることができ、歯科での適切な処置も大きな助けになります。

もし「知覚過敏かもしれない」と感じたら、放置せずに早めに歯科を受診し、適切な診断・処置を受けることが安心への第一歩です。

(※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、診断・治療を保証するものではありません。実際の診療は医師の判断に従ってください。)

当院は完全予約制です。

予約や相談をご希望の方は、

お気軽にお問い合わせください。

金城 文乃

Kinjyo Akino

マイクロスコープ歴 14年

精密根管治療歴 14年

小山田 晃樹

Oyamada Koki

マイクロスコープ歴 8年

精密虫歯治療 8年

行田 長隆

Kohda Nagataka

マイクロスコープ歴 17年

精密歯周外科歴 13年

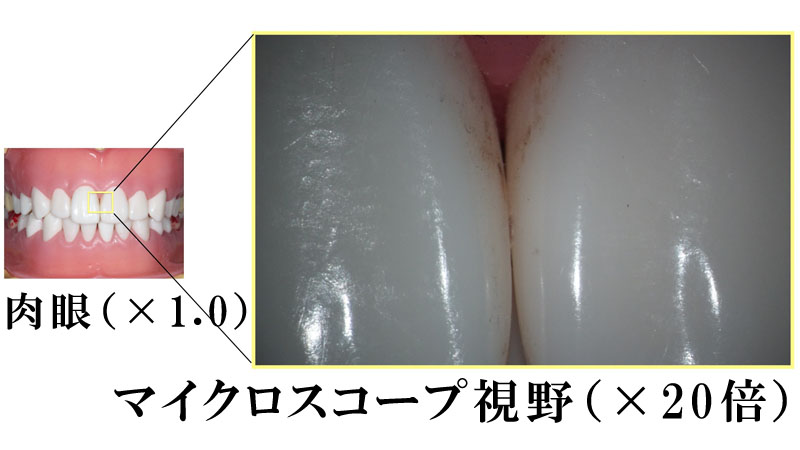

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用した診療イメージ

マイクロスコープの20倍の拡大視野で観察すると、虫歯や歯石などを細かく観察できます。

※診療内容や治療部位によってはマイクロスコープを使用しない治療もあります。

診療時間

月~金曜 10:00~14:00

15:00~18:00(最終受付17:00)

土曜 10:00~13:00

14:00~17:00

※現在、土曜日の診療予約が大変混み合っているため、初診で土曜日のみで治療をご希望の初診の患者様の予約をお受けすることができません。 丁寧な治療を維持するため、ご理解の程よろしくお願いいたします。

お知らせ

お知らせ

友和デンタルクリニック7つのお約束

- 初回カウンセリングでしっかり話を伺います

- 治療内容をしっかり説明し、治療内容をビデオ録画でご覧になれます

- マイクロスコープで精密な治療を提供しております

- 痛みの少ない治療を目指しています。

- 半個室の診療室でプライバシーにも配慮

- 担当制、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士のチーム医療

- 技工所との連携

-100x100.jpeg)