歯科で使用するMTAセメントとは?成分や使用方法は?

「MTAセメント」と呼ばれる材料の名前を聞いたことはありませんか?

歯科では、神経が見えてしまうほど虫歯が大きな場合や、歯の神経を取る根管治療と呼ばれる治療の際などに使用されます。

セメントと聞くとコンクリートやモルタルなど建築現場で使用する材料を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

歯の中にセメント?と驚かれる方もいらっしゃると思います。

このMTAセメントとはいったいどんな材料なのでしょうか。

口の中に入る材料は気になりますよね。

MTAセメントの成分や使用方法など詳しく解説します。

MTAセメントとは?どんな成分でできているの?

MTAセメントとは1993年にアメリカで開発され、1998年から欧米各国で発売が開始された歯科用の水硬性セメント(水と化学反応して硬化するセメント)です。

従来使用されていた水酸化カルシウム製剤に代わる覆髄剤(神経を保護する材料)として使用されています。

MTAセメントの作り方

MTAセメントは、建築用に使用されるポルトランドセメントを精製し、有害物質を取り除いた材料です。

ポルトランドセメントとは、コンクリートやモルタルの主原料として使用されるセメントの一種で、最も一般的なセメントです。

主な成分はケイ酸カルシウムですが、細かな成分としては

- ケイ酸三カルシウム

- ケイ酸二カルシウム

- アルミン酸カルシウム

- 石膏

上記のような成分が含まれています。

ポルトランドセメントに砂や砂利、水を混ぜると、皆さんがよく目にするコンクリートになります。

主成分である、ケイ酸カルシウムが歯科治療で有用な成分として使用されています。

ポルトランドセメントから有害物質を取り除くために高いコストがかかることもあり、MTAセメントは非常に高価な材料なのです。

MTAセメントの成分

MTAとは、Mineral Trioxide Aggregate(ミネラル三酸化物)の頭文字です。

それぞれ、

Mineral:無機質(生体を構成する酸素、炭素、水素、窒素以外の元素の総称)

Trioxide:三酸化物

Aggregate:集合体

といった意味があります。

メーカーによって差はありますが、主な成分は

- ケイ酸カルシウム

- アルミン酸カルシウム

- 酸化ビスマス(造影剤)

- 石膏

となっています。

MTAセメントとは、上記のようなポルトランドセメントに含まれる成分と造影剤が含まれた材料です。

ポルトランドセメントと同様に粉末と水を混ぜて練り、ペースト状にして使用します。

水と混ぜることで硬化するのが大きな特徴です。

また、主成分であるケイ酸カルシウムは水と反応することで水酸化カルシウムが生成、徐放(徐々に放出)されます。

MTAセメントの水和反応

2(3CaO・SiO2) + 6H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + 3Ca(OH)2

2(2CaO・SiO2)+ 4H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + Ca(OH) 2

水酸化カルシウムの強アルカリによる

抗菌作用が生まれる

MTAセメントは、歯の神経を保護する治療や、根管治療(歯の神経を取る治療)の際に使用されますが、これはMTAセメントを使用した際に発現する持続的な水酸化カルシウムの薬理効果があることによって用いられています。

水酸化カルシウムは強力なアルカリ性による殺菌力があります。

MTAセメントも水との練和後にはpH10程度になり、練和3時間後にはpH12に達し、強アルカリを示します。

pH9.5を超えるとほとんどの細菌は死滅するため、MTAセメントには強い抗菌作用があることが分かります。

ポルトランドセメントとMTAセメントの違い

細かな違いはありますが、ポルトランドセメントとMTAセメントの大きな違いは造影剤が含まれているかいないかです。

造影剤が含まれていることにより、レントゲンに映すことができます。

しかし、造影剤として含まれている酸化ビスマスは酸素遮断下で光に当たると黒変する可能性があります。

そのため、前歯にMTAセメントを使用すると黒変してしまい、審美性を損なうことがあります。

現在では造影剤として黒変しやすい酸化ビスマスではなく、タングステンや酸化ジルコニアなど非変色性の造影剤を使用している製品もでてきています。

また、水と練和せずに使用する光重合型(光照射で硬化する)MTA系覆髄剤や、デュアルキュア型(光照射と化学反応の両方で硬化する)MTA系覆髄剤なども発売されています。

MTAセメントの登場まで使用されていた材料

虫歯で歯の神経が見えてきた際、以前は水酸化カルシウム製剤が神経を保護する薬として使われていましたが、成功率が低く、治療後に神経を抜かなければならないことがありました。

神経を保護する覆髄剤に求められる性質として

- 瞬間的な強アルカリ性による歯髄に対する鎮静作用

- 弱アルカリ性が長期持続することによる覆髄面の静菌作用

- 隙間からの細菌侵入などを防ぐ適切な封鎖性

- 薬剤の作用で歯の周りの組織に害がなく、生体親和性があること

- ある程度の強度があること

- 吸収されないこと

が挙げらます。

水酸化カルシウム製剤は、安価で、高いアルカリ性であり、組織溶解性、細菌毒素の減少、抗菌特性などの利点が報告されています。

また、強アルカリのため強い抗菌作用を持っているのです。

しかしながら、覆髄剤に求められる上記性質の3~6が欠如しているデメリットがありました。

水酸化カルシウム製剤は材料の流動性が低く、ボソボソとしているため歯質と材料の間に隙間ができやすく、水分と混ざると材料が崩壊し、流れてしまいます。

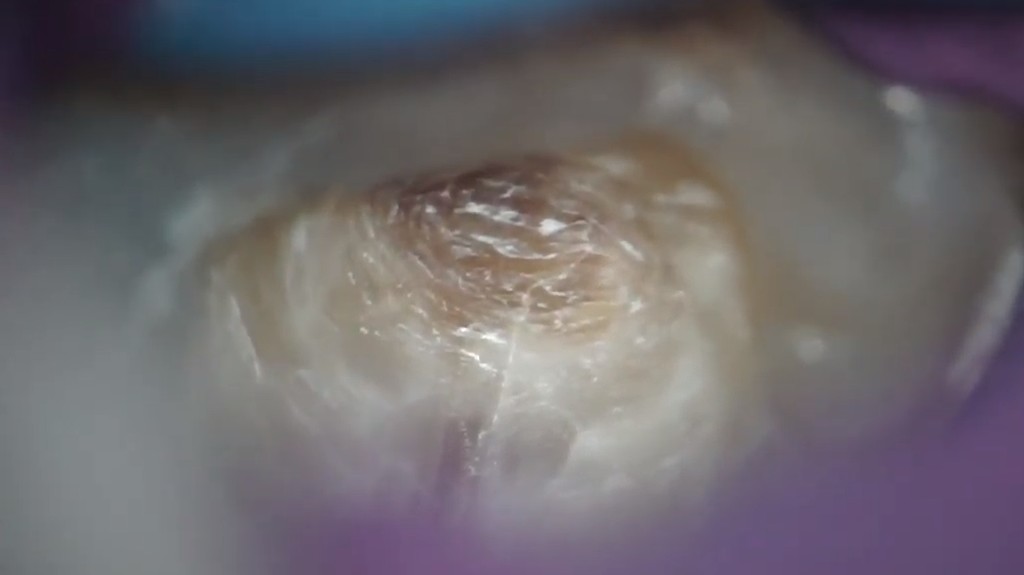

歯の神経は上の写真のように組織液や血液を含んだ組織です。

そのため、水分と混ざると流れてしまう水酸化カルシウム製剤では、先程挙げた「適切な封鎖性」を得ることが難しいというデメリットがありました。

MTAセメントが選ばれる理由

最初の方にお伝えした通り、MTAセメントは水と混ざることで硬化する水硬性セメントです。

体液でも固まるため、組織液や血液を含む歯の神経へ使用しても硬化します。

また水酸化カルシウム製剤は、歯の神経を保護する治療後に辺縁漏洩(隙間から菌が侵入すること)によって歯の神経が傷んでしまい、神経を抜かないといけない場合がありました

しかし、MTAセメントは硬化する際、少し膨張しながら固まる性質があります。

それにより高い封鎖性があり、マイクロリーケージ(微小漏洩)を防ぐのです。

そして高い生体親和性を持ち、組織に為害性がなく、抗菌作用も有しているため、神経を保護するには適した材料なのです。

上の図のようにMTAセメントを使用した治療には、

- 水との練和で硬化

水分のあるところで硬化するため、口腔内で使用しやすい - 生体親和性が高い

他の歯科用セメントよりも細胞毒性が低く、新たな組織の形成を促進する(デンティンブリッジ) - 硬組織形成促進効果が高い

硬組織の形成を促進する - 封鎖性が高い

わずかに膨張しながら硬化するので封鎖性がよく、リーケージによる細菌感染を防ぐ - 抗菌性が高い

硬化するの過程で強アルカリ(pH12)を示すため、抗菌性が高い

といった効果が期待されます。

MTAセメントが使われる処置

MTAセメントは主に

- 覆髄(歯の神経を保護する治療)

- 穿孔破損部修復(歯の根に開いてしまった穴の修復をする治療)

- 根管充填(歯の根の空洞に材料を詰める治療)

に使用されます。

これは、先程お伝えしたようにMTAセメントを使用した際に発現する持続的な水酸化カルシウムの薬理効果があることによって用いられています。

今回はMTAセメントを使用した覆髄(歯の神経を保護する治療)のケースをメインにご紹介していきます。

MTAセメントを使用した覆髄とは?

覆髄(ふくずい)とは歯の神経を保護する治療(歯髄温存療法)のことです。

歯の神経(歯髄)の上に材料を置いて保護し、様々な外部刺激から歯の神経を保護・保存する治療です。

覆髄には2種類あります。

- 直接覆髄(ちょくせつふくずい)

神経が露出した場合に、その部分に直接薬を置いて神経を保護する方法 - 間接覆髄(かんせつふくずい)

神経のすぐ近くまで削っているが、歯の神経が露出していない場合に神経を保護する薬を置く方法

この、神経を保護する薬としてMTAセメントを使用します。

なぜMTAセメントで神経を保護するのか?

それでは、なぜ歯の神経をMTAセメントを使用して保護する必要があるのでしょうか?

それは歯の神経を抜くと歯の寿命が短くなると言われているからです。

歯の神経を抜く「根管治療」を行った歯は、前歯で1.8倍、臼歯で7.4倍歯の喪失リスクが上がるというデータがあります。

参考文献:Caplan DJ, Cai J, Yin G, White BA

Root canal filled versus non-root canal filled teeth : a retrospective comparison of survival times.

J Public Health Dent 2005; 65(2): 90-96)

歯の神経を抜いた歯は、歯根破折(歯の根が割れてしまうこと)が起こりやすくなります。

この歯根破折が起きた歯は残すことが難しく、歯を抜かないといけません。

歯の寿命が短くなってしまうのは嫌ですよね?

MTAセメントを使用して歯の神経を残すことができれば、歯の寿命を延ばすことが可能なのです。

MTAセメント治療が適応しない方

- 何もしなくてもズキズキする痛みがある

- 痛み止めを服用しても夜眠れないほどの痛みがある

- 歯の神経がすでに死んでいるため痛みを感じない状態

上記のような方は、歯の神経を抜かないといけない場合があります。

MTAセメントを使用した治療のメリット・デメリットは?

MTAセメントを使用した治療のメリット・デメリットも気になりますよね?

それぞれ見ていきましょう!

メリット

- 歯の神経を残すことができる可能性がある

(歯の神経を残すことにより歯の寿命を延ばすことができる) - 再治療時に歯の神経を抜くリスクを少なくできる

(MTAセメントを使用することで、第三象牙質(デンチンブリッジ)ができるため)

デメリット

- 治療後に激痛が起こったり、もしくは痛みなく数か月~数年後に歯の神経が死んでしまい感染根管治療が必要になる可能性がある

(確実に神経を残せる治療ではなく、予後の予測も困難) - 黒変しやすい造影剤が入っている場合は審美性を損なう可能性がある

- 神経を残せたあとの修復物の破損や脱離リスクがある

- 自費治療になるため、治療費が高額になる

歯の神経が痛んでしまっている場合は、治療後に激痛が襲うことがあります。

患者様に痛みが出る可能性や、歯の神経を残せない可能性をしっかりとお伝えしてから治療に臨んでも、強い痛みによって信頼を失ってしまうこともあるのです。

歯の神経を抜いてしまえばこの激痛が襲うことはありません。

そのため、痛みが出る可能性が少しでもあれば、歯の神経を抜いてしまう先生がいるのも事実です。

患者様のことを思って良い治療をしているはずなのに、「この歯科医院で治療したら痛みが出ました。他の歯医者に行ったらすぐに治療してもらえて痛みがなくなりました。こちらにはもう二度と行きません!」と口コミに書かれてしまったという話も聞きます。

痛みが出るリスクを下げるためには、術前の診査診断、ラバーダムを使用した防湿状態での治療、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)による歯髄診断は欠かせないと考えています。

痛んでいない歯の神経はこのように点状に毛細血管が見え、出血は5分以内に止まります。

炎症が強い歯の神経は出血がなかなか止まりません。

逆に全く出血してこず、血流が確認できない場合は神経が壊死している可能性があります。

MTAセメントを使用した治療症例

実際に当医院で行ったMTAセメントを使用した治療症例をご紹介します。

デュアルキュア型MTA系覆髄剤神経を温存した症例

| 治療内容 | 歯髄温存療法、補綴治療(Gold Cr) |

| 費用 | 歯髄温存療法 66,000円(税込)+補綴治療 143,000円(税込) ※自由診療になります |

| 治療期間 | 治療期間:約4ヶ月(経過観察を含みます) 来院回数:3回 |

| リスク 副作用等 | ・自発痛、冷温痛が出る可能性 ・歯髄の失活や不可逆性の歯髄炎を発症した場合は抜髄の可能性 ・被せ物が外れる可能性 があります。 |

デュアルキュア型MTA系覆髄剤を使用した症例

| 治療内容 | 歯髄温存療法、セラミック修復 |

| 費用 | 歯髄温存療法 ¥66,000(税込) セラミック修復 ¥143,000(税込) ※どちらも自由診療になります |

| 治療期間 | 治療期間:約2カ月 来院回数:3回 ※歯髄温存療法処置後1ヵ月の経過観察ののちセラミック修復 |

| リスク 副作用等 | ・歯や充填材料が欠ける可能性 ・自発痛、冷温痛が出る可能性 ・歯髄の失活や不可逆性の歯髄炎を発症した場合は抜髄の可能性 ・セラミックが欠ける可能性 があります |

MTAセメントを使用して間接覆髄を行った症例

| 治療内容 | 歯髄温存療法、セラミック修復 |

| 費用 | 歯髄温存療法 ¥66,000(税込) セラミック修復 ¥143,000(税込) ※どちらも自由診療になります |

| 治療期間 | 治療期間:2ヶ月 来院回数:3回 ※※歯髄温存療法処置後1ヵ月の経過観察ののちセラミック修復 |

| リスク 副作用等 | ・痛みの再発の可能性 ・将来歯根破折の可能性 ・セラミックの欠けや脱離の可能性 があります |

Er:YAGレーザーとMTA系デュアルキュア型裏層剤を使用した間接覆髄症例

| 主訴 | 歯と歯の間に食べ物が詰まる |

| 費用 | 歯髄温存療法(ダイレクトボンディング) 66,000円(税込) ※自由診療になります |

| 治療期間 | 来院回数:1回 |

| リスク 副作用等 | ・歯や充填材料が欠ける可能性 ・自発痛、冷温痛が出る可能性 ・歯髄の失活や不可逆性の歯髄炎を発症した場合は抜髄の可能性 があります。 |

当院は完全予約制です。

予約や相談をご希望の方は、

お気軽にお問い合わせください。

歯科医師紹介

金城 文乃

Kinjyo Akino

マイクロスコープ歴 14年

精密根管治療歴 14年

小山田 晃樹

Oyamada Koki

マイクロスコープ歴 8年

精密虫歯治療 8年

行田 長隆

Kohda Nagataka

マイクロスコープ歴 17年

精密歯周外科歴 13年

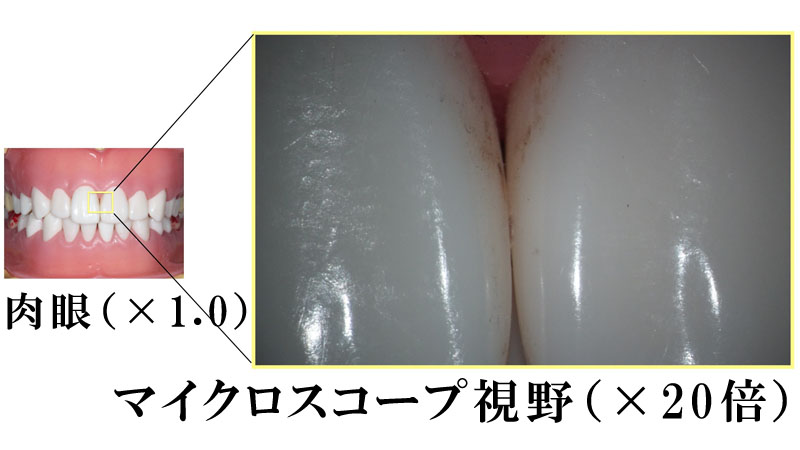

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用した診療イメージ

マイクロスコープの20倍の拡大視野で観察すると、虫歯や歯石などを細かく観察できます。

※診療内容や治療部位によってはマイクロスコープを使用しない治療もあります。

友和デンタルクリニック7つのお約束

- 初回カウンセリングでしっかり話を伺います

- 治療内容をしっかり説明し、治療内容をビデオ録画でご覧になれます

- マイクロスコープで精密な治療を提供しております

- 痛みの少ない治療を目指しています。

- 半個室の診療室でプライバシーにも配慮

- 担当制、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士のチーム医療

- 技工所との連携

診療時間

月~金曜 10:00~14:00

15:00~18:00(最終受付17:00)

土曜 10:00~13:00

14:00~17:00

※現在、土曜日の診療予約が大変混み合っているため、初診で土曜日のみで治療をご希望の初診の患者様の予約をお受けすることができません。 丁寧な治療を維持するため、ご理解の程よろしくお願いいたします。

を使った虫歯治療-Movie-Dentistry-18-100x100.jpeg)

を使った虫歯治療-Movie-Dentistry-25-100x100.jpeg)